アルヴァ・アアルトが、開発を続け

アアルト・レッグという

新たな成型合板の進化をとげている1950年代、

アメリカでは、チャールズ・イームズが

成型合板で、2方向以上の曲線を作り出そうとしていました。

ニクロム線の通った、石膏型に

接着剤を塗った合板を圧着させ、乾燥させる方法です。

この方法で生まれたのがこのチェア。

『DCW』です。

二次曲面をもつ脚と、三次曲面をもつ背・座からなっています。

一方、デンマークでは、

背から座まで一体成型された三次曲面のチェアが発表され、

世間を驚かせました。

建築家アルネ・ヤコブセンがデザインした

『アント(アリの事)チェア』です(1952年)。

日本では、『アリンコチェア』という愛称で

今でも、多くの人たちに愛されているチェアです。

軽くて、スタッキング(重ねること)が出来る椅子として

デザインされた物で、当時は3本脚でした。

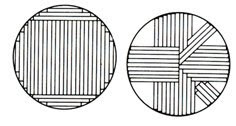

連続した背と座の部分は、

9枚のベニヤを交差させながら、型に入れます。

そしてプレスして作るのですが、三次曲面にすると

腰の部分が割れてしまう為、削り取り、くびれた形になっています。

ヤコブセンの没後、安定感のある

4本脚の『アントチェア』も生まれました。

プレスの仕方や、木の乾燥の加減、単板層の重ね方などをさらに研究し、

これらの椅子を、現在までベストセラーとして育て上げた

「フリッツ・ハンセン社」は、

1915年に、いち早く曲木椅子の製造を始め、

研究を重ねていたのです。