今年で創業86年のマルニ木工。

ミラノサローネで「MARUNI COLLECTION」シリーズを発表して6年が経過しました。

今年はジャスパー・モリソン、深澤直人の両名による、

上質な空間を演出する魅力的なリビングアイテムを発表しました。

セミナーでは、マルニというメーカーの歴史と取組、

今年のミラノサローネにおける手応えとともに出展社から見た

ミラノサローネ会場のトップブランドの様子を解説していただきました。

今日は、そのセミナーの様子から、マルニ木工をご紹介いたします。

マルニ木工は、昭和3年にマルニ木工の前身となる昭和曲木工場として設立され、

曲げ木製品を主とし、近代的量産家具メーカーとしての地位を確立してきました。

大量生産を可能とし、どんどん成長し続けるマルニ木工。

1966年から1970年半ばの時期には、カービングマシンの開発がなされ、

当時高級家具であった彫刻入り家具を、工場生産の既製品として販売が可能になりました。

アジアではトップクラスの技術、その独自性と、市場適合性で

国産クラシック家具のシリーズの中から、洋家具史上空前のベストセラー商品が生まれました。

「工芸の工業化」をめざし、技術開発やデザイン研究に取り組んできたマルニでしたが、

ライフスタイルの多様化にも伴い、マルニはあたらしい活動を目指し始めます。

それが2004年に始まった「ネクストマルニプロジェクト」です。

日本の美意識へのメッセージを、一脚の子椅子に込めてください・・・。

そう、世界で活躍するデザイナーに呼びかけ、

デザイナーたちの要望をそのまま椅子に込め、形にしたのです。

デザイナーのアイディアと、マルニの技術の融合で、実現された椅子たちは、

世界で最も注目されている国際家具見本市 イタリアの「ミラノサローネ」で2005年に発表され

その後2006年、2007年と新作を発表し、世界中からの注目を集めました。

新しいのマルニのモノ造りの原点回帰でした。

マルニが目指すもの。

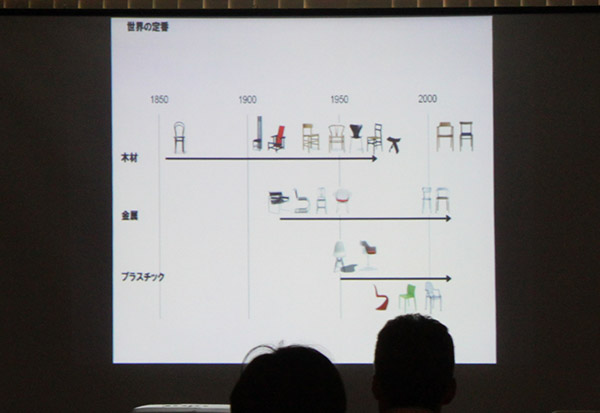

「世界の定番」

名作と言われる椅子は、ここ100年間には木製椅子から異素材の椅子へ取って代わってきました。

100年使えるもの、100年たっても飽きのこないもの・・・。

「世界の定番」つくりを目指したい。

そこで、開発パートナーにプロダクトデザイナーの深澤直人氏を迎え

「世界の定番」となる椅子づくりに取り掛かりました。

2010年「MARUNI COLLECTION」のスタートです。

2011年、新たにデザイナーとしてジャスパー・モリソン氏を迎え世界に通用する日本の美しい家具づくりを進めています。

今年のミラノサローネでは、MARUNI COLLECTION 2014新作を発表し、好評を博しました。

時代に消費されず、定番として長く愛され続ける木工家具を造りたい。

そうやって始まった「MARUNI COLLECTION」という試みは国内外から高く評価され、

現在では、世界25カ国で販売されています。

セミナーでは、出展社であるマルニの目線で、ミラノサローネ会場のトップブランドの紹介をしていただき

最後に、TERRAショールームで実際にマルニ木工が高い技術とこころざしで生産してきた家具実物をご覧いただきました。

TERRAでは、常時マルニ木工の

クラシック家具、「nextmaruni」、「MARUNI COLLECTION」を展示しています。

世界の定番を目指す、日本を代表する家具メーカーの家具を、ぜひご覧になりに来てください。

マルニ ミラノサローネセミナーでは、たくさんのインテリアコーディネーター、インテリア販売店、設計事務所関係の方々のご参加、誠にありがとうございました。

※予告なく展示内容が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。