こんにちは!

今日は2月29日ですね。

そう、4年に1度しかない日。

つい、何か残したくて、ネタも揃っていないのに

ブログを書き始めてしまいました。

2月29日が、どんな日なのか調べてみました。

インテリアや家具には、あまり関係の無い日のようです orz

にんにくの日らしいのですが、4年に1度しか訪れないなんて

残念ですね。

仕方が無いので(^^;)最近の社内のブーム。

女子社員の中で、ダイエットが流行ってきました。

こんにちは!

今日は2月29日ですね。

そう、4年に1度しかない日。

つい、何か残したくて、ネタも揃っていないのに

ブログを書き始めてしまいました。

2月29日が、どんな日なのか調べてみました。

インテリアや家具には、あまり関係の無い日のようです orz

にんにくの日らしいのですが、4年に1度しか訪れないなんて

残念ですね。

仕方が無いので(^^;)最近の社内のブーム。

女子社員の中で、ダイエットが流行ってきました。

先日、東京都立産業貿易センター「台東館」で開催いたしました

札幌ファニシング株式会社 「Spring Fair」には

たくさんのご来場誠にありがとうございました。

この場をおかりして、厚く御礼申し上げます。

会場では、SFオリジナルインポート新作発表や

北海道家具新作、大川新作、中部メーカー新作発表など

バラエティーも豊かに、あらゆるアイテムを展示・販売いたしました。

お得意先様におきましては、展示内容やその他ご要望などがございましたら

担当営業マンまで、お気軽にお申し付けください。

今後の催事に取り入れ、反映させていきたいと思っております。

最後に、会場の様子をビデオクリップにまとめましたので

ぜひ、ご覧くださいませ。

※音が出ます。

家族でゆったりとくつろげる、ゆとりのソファ

札幌ファニシングオリジナル家具

Neo Design 『SANTI -サンティ-』

職人さんに、

「妥協をゆるさず、リッチに、こだわって作ってください。」

と、お願いして作ってもらった、究極のソファです。

クッション部分に使われているのが

特殊な高比重ウレタン。

バネのような高い反発性は、汎用ウレタンの1.5倍以上。

そして、耐久性。繰り返し圧縮残留歪は、汎用ウレタンの1/5以下。

脚部は、四方に木を渡し贅沢なデザインに。

もちろん布張りはカバーリング対応。

60種類ものファブリックから、お好きな張り地をお選びいただけます。

革張りも対応いたします。こちらは良質の革9色をご用意。

TERRA5階でご覧いただけます。

ぜひ、リッチな座り心地をお楽しみください。

まだちゃぶ台の生活で、椅子など見たことも無かった時代に

洋家具を作るという決断は、革新的な出来事だった。

永年の経験と木の知識に支えられながら

「飛騨の匠」の技を受け継いだ職人たちの存在と

その挑戦を実現できるという自信が、

飛騨の洋家具作りを発展させていった。

昭和40年以降、日本人のライフスタイルは様式へと移行。

飛騨の家具メーカーも国内向けの商品開発に挑むと共に

飛騨デザインの確立を目指してきた。

・・・:::::::・・・:::::::::・・・:::::::・・・:::::::・・・:::::::::・・・::::

そうして作られたのが、飛騨デザイン憲章です。

飛騨の家具には、曲げ木やホゾ木といった

複雑で難易度の高い技術で作られています。

こうした木工の深い技術を生かしつつ、古い伝統の形を押し付けるのではなく

姿や表情を時代に合わせながら飛騨デザインを育てています。

そして、日本国内のみならず、海外の国際家具見本市でも

飛騨の家具は高い技術を認められ、高い評価を得ています。

※日本デザイン 世界へ発信

札幌ファニシングTERRAにも、この匠の技が光る

飛騨の家具を展示しています。

現在「飛騨の家具展」開催中。

ぜひこの機会に、匠の技にふれてみてください。

参考文献:新・飛騨の匠ものがたり

参考サイト:飛騨の家具・飛騨デザインの総合サイト

洋家具作りが始まったのは、大正9年である。

大正時代の飛騨は、鉄道もなく陸の孤島と呼ばれるにふさわしい

交通不便な山の中の町だった。

四方にそびえ立つ山々には、ブナの原生林がうっそうと繁り

昼も暗い密林地帯であった。

明治初期頃より、指物や箪笥などの和家具作りはされていたものの

当時、ブナ材といえば雑炭か下駄の歯程度の用途しかなく

無用の長物として見捨てられていた。

●飛騨の家具作りの発祥 ブナ材の曲げ木活用●

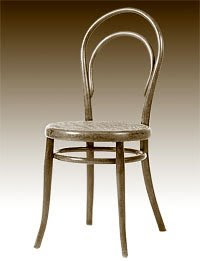

木材を蒸して型に入れ曲げる方法を世界で最初に考え出したのは

ドイツのミヒャエル・トーネットである。

1856年にオーストリアで世界で始めて曲げ木工場の建設に着手。

1859年には曲げ木椅子の多量生産を開始。

世界各国に販売され、今でも曲げ木といえばトーネット、

といわれるほどの椅子も生まれた。

その椅子の秘密は、ブナの木をUの字に曲げて椅子の部材を作る。

軽くて、輸送や製造コストも安くつく。

木理が通っているので、細くても丈夫。

たとえ壊れてもパーツの交換で修理が済む、というシンプルな基本構造にあった。

明治40年頃には、東京曲木や大坂の泉製作所が曲木家具の製作を始めた。

わが国における曲げ木家具製作の始まりである。

役に立たないとされていたブナの木が適材としての評価を得ると

ブナ材を求めて、明治44年には、秋田木工に、

9年後の大正9年には飛騨に伝わった、というわけである。

つづく

参考文献:新・飛騨の匠ものがたり

札幌ファニシングTERRA

「飛騨の家具展」開催中